これはPNH患者さんの1つの事例であり、すべてのPNH患者さんが同様な経過をたどるわけではありません。疾患の進行状態によって、症状などは個々の患者さんで異なります。

やり甲斐を感じていた仕事を諦めても前向きに生きる…

田中さん(仮名)

40歳代・女性

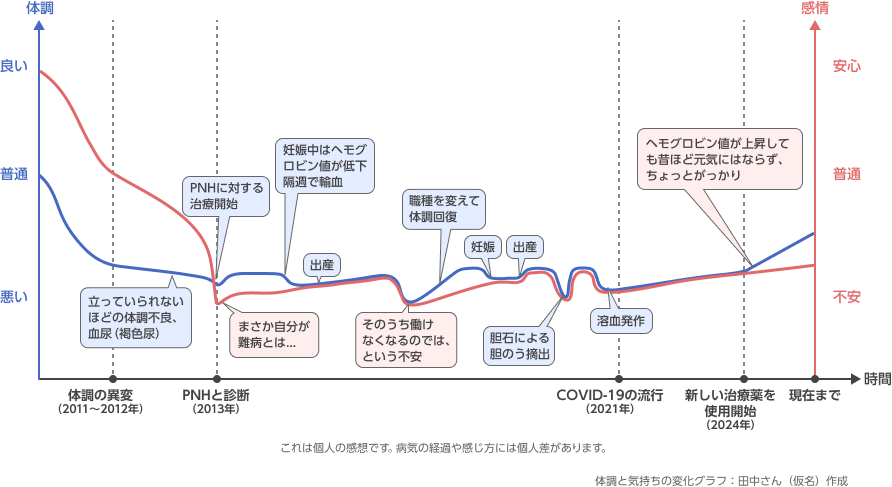

学校の教員として働いていた田中さんは、忙しくも充実した日々を送っていました。田中さんの体調に異変が起こったのは、当時担任をしていた学年の修学旅行の引率から戻った時でした。高熱と下痢、嘔吐に見舞われ、これらの症状に続いてかつてないほどの激しい息切れのせいで3秒も立っていられないような状態になってしまいました。最初はインフルエンザだろうと思い、近所の病院を受診して検査を受けましたが、結果は陰性でした。その後、褐色尿が出て、「これはおかしい」と思い、総合病院の総合内科を受診することにしました。受診したその日に入院となり、2日後にPNHと診断されました。

PNHの発症と診断について

赤い尿と3秒と立っていられないような状態に危機感を覚え、総合病院へ

思い返せば、PNHと診断される半年以上前から、階段の上り下りで息切れや動悸などの症状がありました。当時、私は教員として教壇に立っていましたが授業中に大きな声を出すことがつらい時があり、周囲の人たちから顔色の悪さを指摘されることもありました。このような症状はおそらく貧血によるものと思いますが、当時は仕事が忙しくて病院を受診することはありませんでした。そのような中、当時担当していた学年の修学旅行の引率から戻った時に、高熱と下痢、嘔吐に続きかつてないほどの激しい息切れのせいで3秒も立っていられないような状態になり、近所の病院を受診しました。ここでは、インフルエンザではないことだけ明らかになりましたが、これら症状の原因はわかりませんでした。その後、赤い色の尿が出て、「これはただ事ではない」と怖くなり、総合病院を受診しました。この時は、「とにかくこの体調不良の原因を知りたい」、「このつらい症状を早く抑えたい」、という気持ちでした。総合病院の総合内科を受診し、そのまま入院となり、2日後にPNHと診断されました。診断後は、血液内科で診ていただくことになりました。血液内科の主治医がPNHについて図を描きながら説明してくださり、血尿だと思っていた赤い尿はPNHに特徴的な症状で褐色尿(コーラ尿)と呼ばれているものだと知りました。また、「高熱や下痢、嘔吐などの症状はおそらく感染性胃腸炎によって引き起こされた症状で、この感染性胃腸炎がきっかけとなり免疫反応に異常が起こり、大量の赤血球が破壊されたためPNHの症状が強くあらわれたのだろう」と説明を受けました。最初は症状が回復すればいつも通りの生活に戻れると思っていましたが、主治医からPNHについて説明を受けた後、生命にかかわる病気ではないかと心配になり、インターネットでPNHのことを調べるとすぐに「難病情報センター」のホームページがみつかり、PNHが難病であることを知りました。私は、病気の原因や治療、経過などを知りたかったのですが、調べていくうちに「予後」という記事を見つけて、さらに怖くなってしまいました。そのような中、主治医からは、「田中さんの場合は、いますぐ命にかかわる状態ではないですが、治療をはじめてPNHをコントロールしていきましょう」と言われ、PNHの患者会も紹介していただきました。私は、すぐに患者会に連絡して、情報交換会に参加することにしました。

PNH患者会との出会い

患者会は、患者さん同士で病気や治療のことだけでなく、日常生活に関するふとした疑問(例えば、「外出や旅行はどのくらい行きますか?」、「ヘルプマークを使っていますか?」など)も相談できる場所でした。同じ病気の患者さんとのお話をすることで、どのように病気と向き合いながら過ごしていくかといったことも考える機会になりました。また、患者会ではPNHの専門医と直接お話ができる機会があったので、私はPNHの専門医に治療はいつまで続けるのか、通院する頻度はどれくらいか、治療と仕事や育児の両立は可能なのかといったことを相談しました。今でも、患者会で同じ病気の患者さんや専門医に相談できることは、私の安心感につながっています。

PNH治療と日常生活

セカンドオピニオンも含めて複数の医師の意見を聞いて、納得したうえで治療を開始

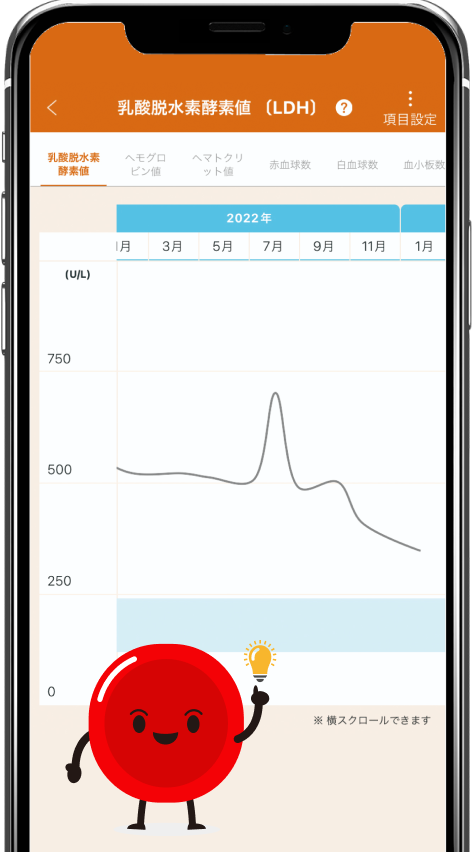

PNHと診断された後、私は入院して何度か輸血を受けました。輸血に対して抵抗はありましたが、輸血を受けないと強い疲労感のために日常生活ができなくなってしまうのです。輸血を受けると貧血の症状は一旦治まるのですが、徐々にヘモグロビン値が低下するので輸血を繰り返し受ける必要がありました。その後、PNHの治療については自分で納得してから始めたかったので、セカンドオピニオンを受けることにしました。セカンドオピニオンを求めた医師は、患者会を通して相談した専門医と同様に「すみやかに治療を開始したほうが良い」という判断でした。主治医、患者会の専門医を含め3人の医師から同じ意見をいただき、私が納得してPNHの治療をはじめたのはPNHと診断されて3カ月後でした。治療がはじまってから溶血の程度を示すLDH値は正常値に戻りましたが、ヘモグロビン値はさほど回復せず貧血の状態が続いていたので、正直体調が良くなったという実感はありませんでした。

葛藤の末にあきらめたことと新しく芽生えた希望

PNHを発症してからは何をするにも制約や心配事があり、身体だけでなく心も疲れてしまうことがあります。当時、私の両親が家事や育児をサポートしてくれていましたが、「子どもに寂しく、不安な思いをさせている」、「家族に負担をかけている」、「こんな生活をいつまでも続けることはできない」と自分を責める気持ちと「夢だった教員になるためにこれまで頑張ってきたのに」と悔しい気持ちが入り混じる日々を過ごしてました。そして、ある日、私は退職という大きな決断をしました。夫と私の両親は、私が理由や考えていることをあれこれと話さずとも私の決断を尊重してくれました。

しばらくして、この決断は間違っていなかったと確信しました。もし、あの時に決断していなければ第2子を迎えることはなかったでしょうし、家族と離れた生活が続いて私の体と心は壊れていたのではないかと思います。教壇からは降りましたが、現在は学校で学生をサポートする仕事を通して新しいやり甲斐を見出しつつあります。そして、治療と仕事と家事や育児を両立しています。両親は時々食事を作って届けてくれますし、私が体調を崩した時や入院した時は夫が家事や子ども達の面倒をみてくれています。また、今の職場では、私が難しい病気を抱えていて通院が必要なこと理解していただいており、家族や職場のみなさんに感謝しています。

私の病気と子ども達とのコミュニケーション

私は、子ども達が成長していく中で「子ども達に我慢させている」と思うことがあります。例えば、体を動かして一緒に遊ぶことができなかったり、子どもの気のすむまで抱っこしてあげることができなかったりします。また、感染や長時間立ち続けることが気がかりで、電車に乗って出かけられないときもあります。特に私が入院した時は、子ども達がいつもより聞き分けが良くなります。母親がいない寂しさや不安を我慢して、頑張ってくれているのだなと思うと正直つらいです。だからこそ、子ども達にはできるだけスキンシップや言葉で愛情を伝えるようにしています。私が体調不良の時に、子ども達から「お母さん、大丈夫?」と言われたら、「ありがとう。お母さんはあなたがそう言ってくれるだけで元気が出るのよ」と伝えています。子ども達には、「お母さんが病気だったから寂しかった、悲しい思いばかりした」と思って成長して欲しくないのです。母親が病気であっても子ども達が「幸せだな」と思って成長してくれるように、子ども達とともに病気に向き合っていきたいと思っています。

病気が教えてくれた他者への想いやり

これまで、家族をはじめとする身近な方々にさまざまなサポートをいただき、温かく支えていただいていることに感謝しています。ですが、少し距離のある方々、例えば、職場などで直接関わったことがない方からの心無い言葉に傷つき、悔しい思いをしたことがあります。PNHに限らず、何らかの病気を抱えている人は少なくありません。また、たとえ自分が健康であっても、親や配偶者、子どもなど身近な人が病気を抱えていることもあるでしょう。いつ、だれが、どのような困難に直面するか誰にもわかりません。他者が抱える困難を想像して理解しようとする優しい世の中になることを願っています。

同じ病気の患者さんにお伝えしたいこと

PNHの治療は選択肢が増えてきているからこそ、希望をもってPNHに向き合っていきましょう

私もそうなのですが、PNH患者さんの多くはPNH発症の前後で生活が大きく変わってしまうため、様々な不安を抱えていると思います。ですが、病気とうまく付き合いながら、楽しみや生き甲斐を必ず見つけられると思います。現在も、PNHの治療研究は進んでいると聞いていますし、治療の選択肢が増えてきました。希望をもってPNHに向き合っていただきたいと思っています。PNHは珍しい病気なので、普段の生活で同じPNH患者さんに出会うことはないと思いますが、独りぼっちではありません。患者会で他の患者さんたちと交流して様々な情報を交換することもできるので、共に励ましあってポジティブな気持ちで生きていきましょう。

ことの大切さを実感

(40歳代・女性)

作成年月:2025年4月